墨韵丹青谱写人民颂歌

——观“为人民而歌——北京市文联成立75周年书法美术作品展”

文/杨肖

近日,北京市文联举办“为人民而歌——北京市文联成立75周年书法美术作品展”。因特殊的缘分,我去观看了展览,观之不足,又去了两次,方餍足而去。

总结起来,我有三个基本感受。第一,北京市文联虽是省市级文联,但会员来自五湖四海,这次展览颇汇聚名家作品,如吴冠中、李苦禅、蒋兆和、张仃、周思聪、卢沉、杨刚等;书法家则有叶恭绰、叶圣陶、沈雁冰、张伯驹、董寿平、楚图南、赵朴初、启功、欧阳中石、刘炳森等,阵容可见一斑;第二,75年来,北京市文联文脉传承有序,每一代都有领风气之先的优秀艺术家,他们创作了重要的作品,作出了重要的艺术探索;第三,如今的北京市文联亦群星灿烂、人才辈出,很多人都有着重要的影响,创作出了影响较大的作品。

展览中,我看到了多位故去亲人和熟悉长者的作品,很多作品久闻其名却第一次得观,故久久不能平静。

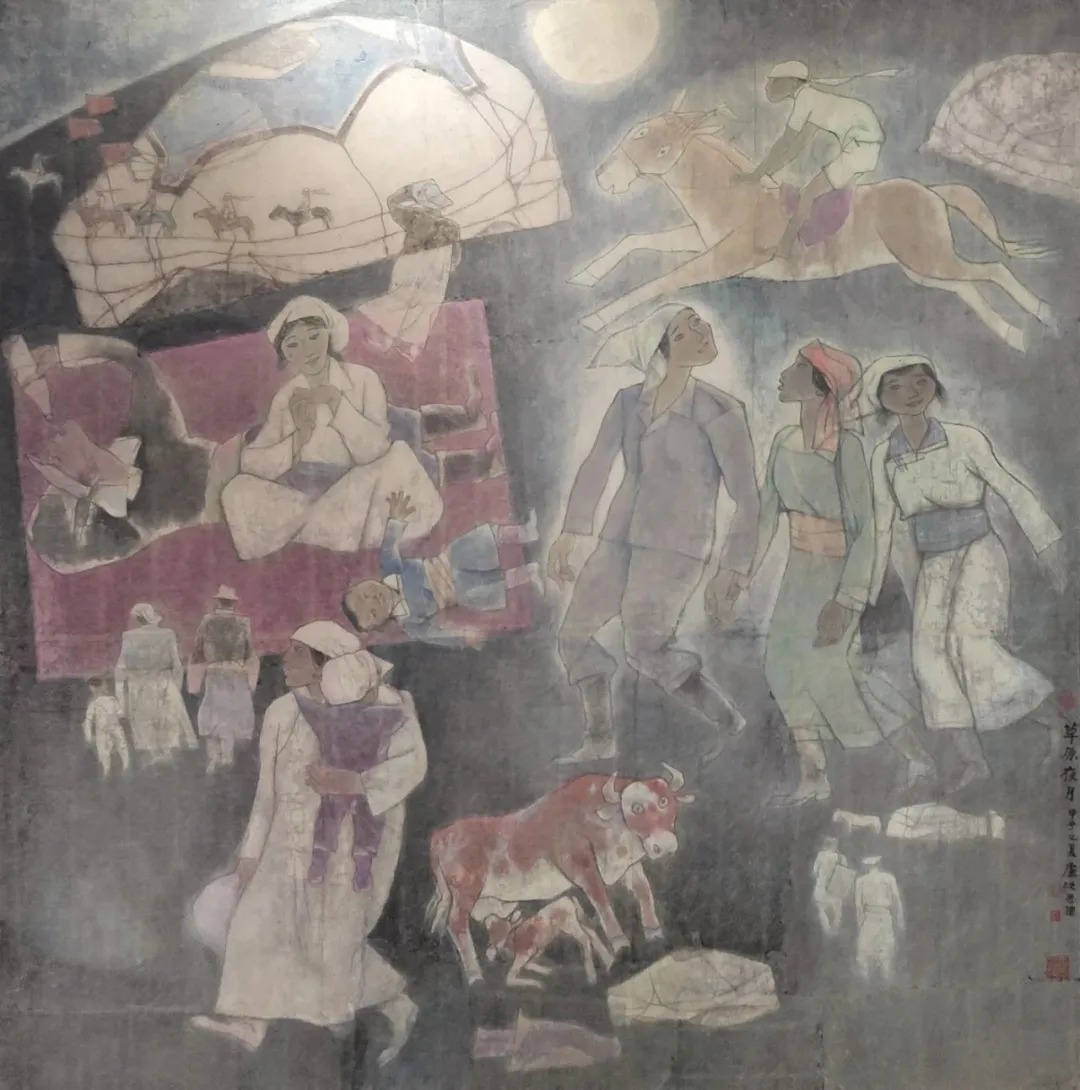

周思聪 卢沉《草原月夜》170×170cm 中国画 1984年

第一幅是周思聪、卢沉的《草原月夜》。我儿时曾无数次陪父亲去卢老师和周老师家,当时喊卢老师为大大。卢老师先后两次去内蒙古采风,第一次是1977年到锡林浩特参加那达慕大会,第二次是在1982年到内蒙古采风,故地重游。这幅作品创作于1984年,是他们1982年内蒙古采风归来后创作的。画面分上中下三个层次,多维度、多视角地展示内蒙古的日常生活。上方居中为一轮明月,呼应画题《草原月夜》,表现时间和空间。左上角一个老奶奶在眺望远方,似在盼望放牧归家的孩子们,蒙古包外远远地有四骑优哉游哉。右上角一骑飞驰;中间左方描绘了蒙古包的内部生活,是牧民家的晚间日常:醉卧的男子似意犹未尽,还在举瓶豪饮。男子的妻子,一身白衣,扎紫色腰带,端坐一旁。其脚下的小儿已睡,左手还搭在妈妈腿上,何其温馨。中间右侧有三个少女,神态、衣着、性情都不同。她们牵手前行,似在散步,似将赴约。左侧下方,画一家人牵手散步,皆背影也。临近中间,一女牧民怀抱小儿,其侧是一头母牛和一头跪乳的小牛。右下角的近处有两个背影,一个似背着画夹,远处还有纵深,乃是一个蒙古包和一匹马。右下角竖题:“草原月夜甲子之夏卢沉、思聪。”这幅画有两个值得关注之处,一是描写月夜。卢沉选择了一个诗意场景:月夜中的草原,月光如水,朦朦胧胧,一切都恬静美好,带有浪漫色彩。1978年,卢沉作《月光如水照缁衣》,写鲁迅先生屹立于月夜之中,《草原月夜》延续了卢沉的“月夜书写”。二是叙事方式。这幅作品总体采用壁画的叙事方式,却在平面中探索纵深感。比如,下方的两处纵深,一下子将平面变成了立体,展现出无限的远方世界。

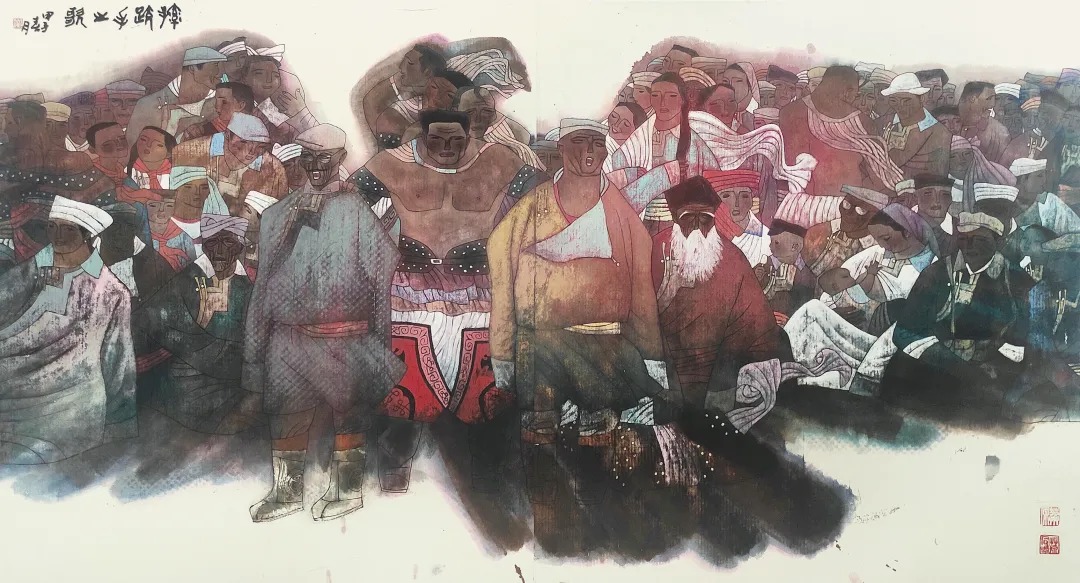

杨刚《摔跤手之歌》103×188cm 中国画 1984年

杨刚的《摔跤手之歌》创作于1984年,入选为庆祝新中国成立35周年举办的第六届全国美展,并获北京地区美术甲等奖。该作品呈长方形,描绘了草原那达慕上摔跤手出场的情景。画面为左中右布局,右侧为观众群像,右上角挨挨挤挤,有老人、老妇、青年、妇女多种人物形象,面貌不同、表情各异。稍右者有一摔跤手,或在做出场前准备,摔跤手以裸背背对,极强壮,颇为瞩目,此为右侧布局之中心。右下为坐者,有喂奶之年轻母亲,其侧有戴眼镜的老者、有端坐之青年、有抻着脖子观望赛场的小孩、有神情安详之长白须老者,人人异相。右下角钤印“草原”与“草原情”,左侧亦为观众群像。左上有扎头巾之青年、戴帽子之中年、沟壑满脸之老年、戴红领巾之男孩女孩。左下为端坐之妇女、沉思之老人等。中景左侧有一戴眼镜之中年,身着蒙古袍,引吭高歌;右侧有一着黄色蒙古袍的蒙古族汉子,闭眼陶醉高歌。中间有一留着板寸且袒胸的出场摔跤手,左手搭于黑脸男子肩膀。其后,有3名摔跤手,唯露面部,或见上半身,各具性格。这幅画有两方面值得关注,一是群像描绘。画那达慕大会必然是群像,群像之弊在于容易千人一面,不能随物赋形。杨刚则不同,他在内蒙古先后插队、工作达7年之久,因此熟悉内蒙古的历史与现实,数次随乌兰牧骑深入草原写生,每日笔不离手,念兹在兹者绘事而已。7年间,杨刚的内蒙古题材速写就有上万张。昔年在内蒙古与杨刚交好的多位长者说起过,自己都获赠过杨刚的速写,他们也经常看见杨刚用速写引火点办公室的炉子。有这样的功夫,所绘人物自然面貌不同、性格各异。2000年前后,杨刚画过不少草原那达慕题材的作品。这些作品除却具体形象外,还注重对整体印象的把握和氛围的捕捉,是杨刚写意水墨的重要代表。2018年,杨刚创作彩墨《草原摔跤手之歌》,恍恍惚惚,挨挨挤挤,色彩斑斓,氛围热烈,却不见具体人物,唯前景中两个摔跤手形象清晰。杨刚的这类作品有深厚扎实的写实基础,其“无形之大象”奠基于其对具体形象的深刻体会之上,此不可不察。

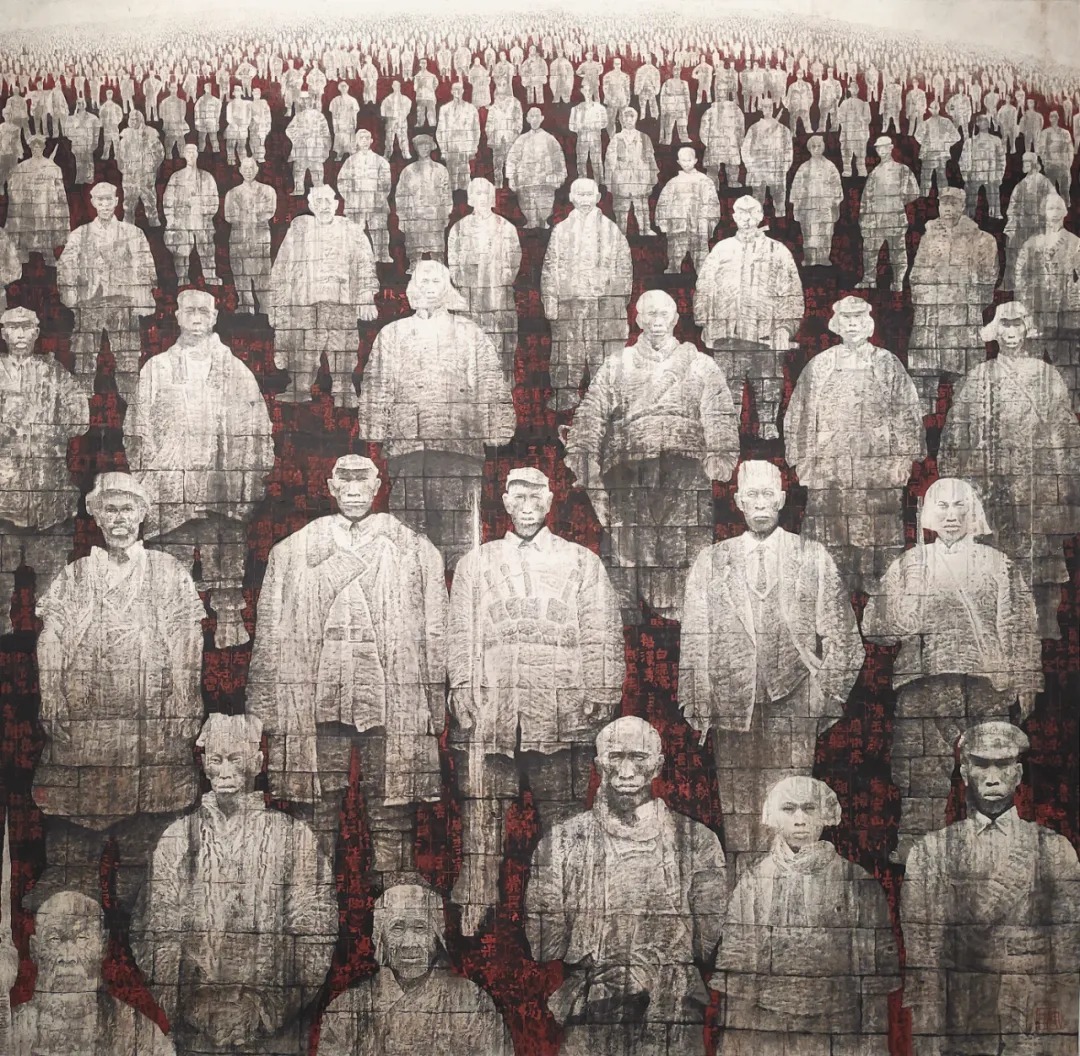

田黎明《碑林》188×194cm 中国画 1984年

田黎明的《碑林》是致敬英雄之作。初看此作品,感到强烈的冲击力和巨大的震撼,不觉升起崇高之感。碑林者,烈士墓碑也。多少先烈牺牲,多少烈士默默无闻,他们是时代的英雄、民族的脊梁,这幅作品可谓为无名英雄树碑立传。作品构图由近及远,近者规模大而清晰,愈远者规模愈小、面貌模糊,及至于极远处,虽似点点滴滴,但造型依然可见。墓碑侧以爨宝子笔意写下名字,是标识和铭记。这幅画远处部分尤其精彩,虽不具细节,但大体皆在。前景写实,后景写意。新中国成立后的几代艺术家,如徐悲鸿、蒋兆和、卢沉、杨刚、田黎明等,处理宏大场面、多人场景,早已驾轻就熟。卢沉、杨刚写日常生活,田黎明则描写英雄人物,此或与其军旅生活有关。每个人物面貌不同,白底描绘近似丰碑,再以淡墨皴染,或喻历史的风霜。这个白底,既让人想到卢沉先生的“月夜”,也能看到其后田黎明先生独有的淡淡的色彩和风格。

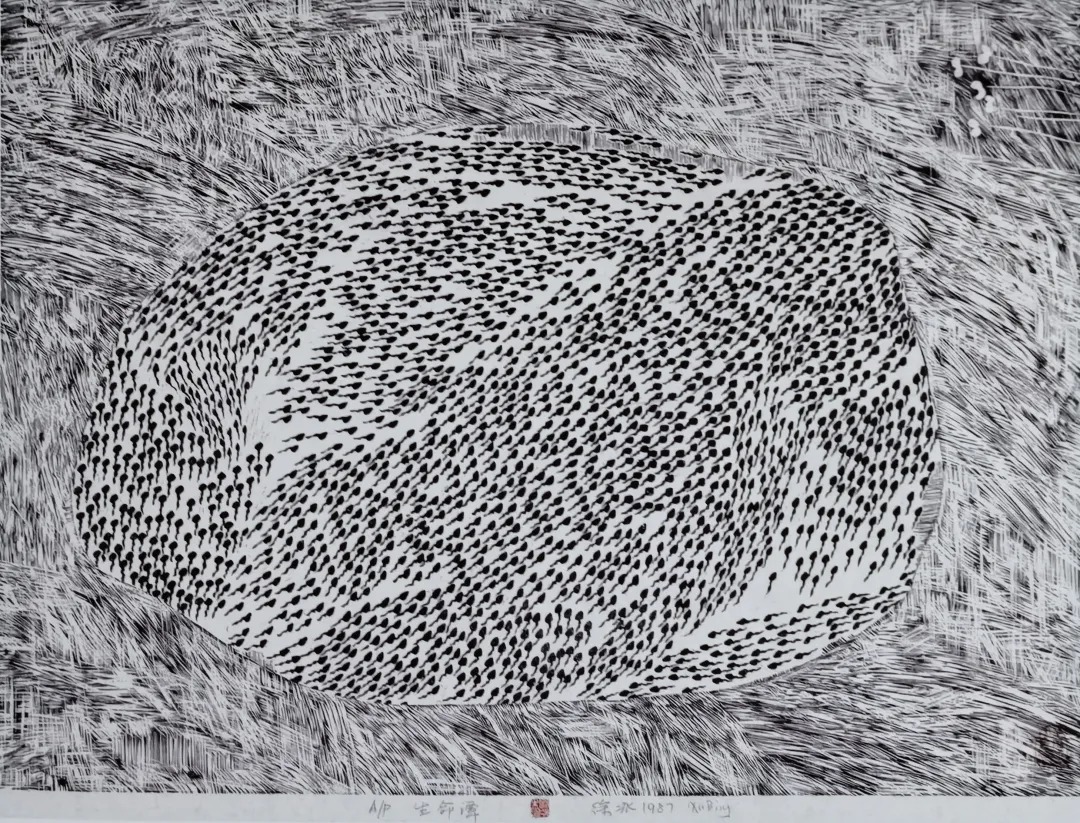

徐冰《生命潭》60×69cm 版画 1987年

徐冰的版画具有先锋性,其先锋性体现于复数性中。徐冰曾说:“艺术中的复数性具有与生命律动相吻合的审美因素。”其早期作品,譬如《雨》《打谷场》《地头》《大草垛》《苇塘》等表现正下的雨、堆积的草垛、生长的麦苗、茂密的苇塘,已显现出复数特征,《五个复数系列》亦是此类中的典型:之一展现了重复的电线,之二将麦苗(或树木)有层次地排列在一起,之三为游动、聚集的蝌蚪和成行成排的稻田,之四是排列的草丛、树苗、麦苗、禾苗,之五是蝌蚪、草等。《五个复数系列》所表现的植物或动物往往以群、丛等为单位出现,但画面构图既不是将所画物体有规律地排列,也不是完全铺天盖地、一团乱麻,而是疏密有致,有密集,有留白。这样的画面构图和物体刻画,一方面在于实写事物状态,另一方面表达出一种悖论式的和谐:在每幅版画中,虽然存在重复出现的大量同一类型的图形符号,但每一图形符号作为个体又与其他个体存在微妙的差异。这些作品是徐冰对共性与个性、集体与个人之间的辩证关系所进行的视觉化呈现。这次展出的《生命潭》作于1987年,其意象、画面构成和用意也都较为类似。

北京有着特殊的地缘,北京市文联底蕴深厚,当前又处于文化大繁荣大发展时期,这场展览既追述往事、忆先贤,也立足现实、思来者,祝愿北京市文联推出更多优秀的作品和艺术大家,以实实在在的创作成绩贡献文艺繁荣发展的“北京力量”。

(图片由北京美协提供)

杨肖

杨肖,中国艺术研究院美术研究所副研究员。复旦大学中文系硕士、美国西北大学艺术史系博士。主持完成国家社科基金艺术学项目《跨文化视野下的“中国文艺复兴”——20世纪上半叶留学艺术家绘画研究》。获评第四届中国文联“啄木鸟杯”中国文艺评论年度优秀作品。