谁拥有AI文生图的著作权?

AI生成作品的著作权问题已经成为知识产权界最为关注的主流问题之一,被誉为“文生图第一案”的北京互联网法院“春风送来了温柔”作品侵权案及随后各级法院的一系列判决似乎给这一问题提供了“标准答案”,但近期苏州市中级人民法院却做出了一个与之不同的判决,不禁让人惊呼:谁拥有AI文生图的著作权?

一、北京互联网法院“春风案”

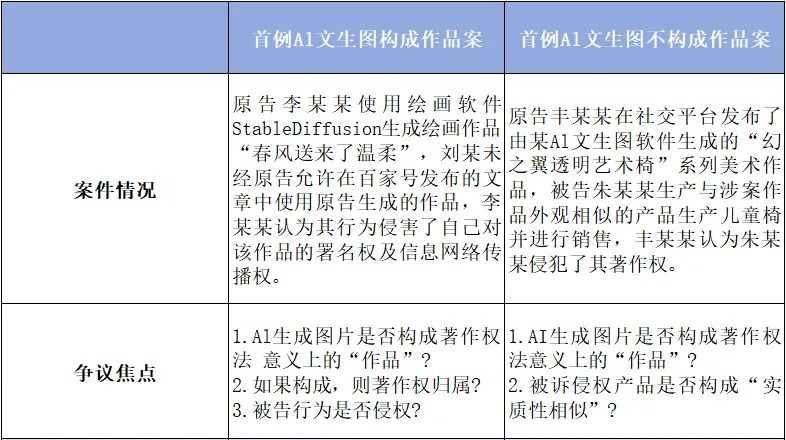

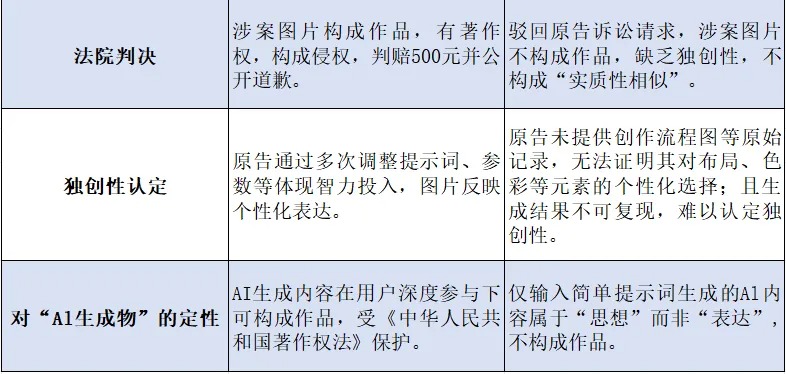

原告李某某使用开源软件Stable Diffusion生成了一张名为“春风送来了温柔”的图片,并发布在小红书平台。3月,被告刘某某在百家号上发布文章时,未经许可使用了该图片,并截去了原告的署名水印。原告认为被告的行为侵犯了其署名权和信息网络传播权,遂向北京互联网法院提起诉讼。北京互联网法院认为,涉案图片由原告通过输入提示词和调整参数生成,具有独创性和个性化表达,属于著作权法意义上的美术作品,原告对其享有著作权。被告未经授权使用该图片并去除署名,构成对原告署名权和信息网络传播权的侵犯。最终,法院判决被告承担赔礼道歉、赔偿损失500元等责任。

该案被认为是中国法院系统在文生图乃至AIGC著作权归属问题上的标志性判决,随后各地法院在数个案例中延续了北京互联网法院在该案中的审理思路并得出了相似的判决结果。

二、苏州中院“幻之翼案”

原告丰某使用AI绘图软件Midjourney生成了“幻之翼透明艺术椅”系列图片,并于2023年8月在小红书平台发布,分享了生成图片的提示词。被告朱某某曾联系原告寻求合作,但被拒绝。之后,朱某某通过类似AI工具生成了近似设计,并将其生产销售。原告认为被告的行为构成著作权侵权及不正当竞争,遂提起诉讼。

苏州市中级人民法院经过审理,认为涉案图片不构成著作权法意义上的作品:法院认为,AI生成图片需体现创作者的独创性智力投入,而原告未能提供创作过程的原始记录,无法证明其对生成图片进行了实质性调整和个性化贡献。此外,原告承认无法再现与涉案图片完全相同的生成过程,法院因此认定涉案图片缺乏独创性。同时苏州中院认为被诉行为不构成侵权:法院指出,被告并非直接复制原告的图片,而是独立使用AI工具生成了近似图片。原、被告的图片在整体构图、表现形式及细节处理上存在明显差异,不构成实质性相似。

原告主张生成的作品

被告销售的作品

三、两案对比——AI生产内容需要体现出人的智力成果

纵观以上两案,北京、苏州两地法院看似得出了两个截然相反的结论:同样是用户使用AI绘图软件输入关键词生成图片,北京互联网法院判决构成作品拥有著作权;苏州中院判决不是作品没有著作权,这样的“左右互搏”让很多不甚了解著作权法的人摸不着头脑。其实,北京互联网法院“春风案”裁判已经透露了其中的原因,即“利用人工智能生成的内容,是否构成作品,需要个案判断,不能一概而论。”

华东政法大学王迁教授认为,现代著作权法的保护核心是保护作者对其所创作作品的排他性权利,是文艺作品中所体现的人类智力成果,所被保护的作品应当能够使别人体会其在作品中传达的内心世界的思想与情感,具有文艺或科学的独特价值。这段论述提醒我们,分析人工智能生成物是否构成拥有著作权的作品,核心判断是其是否能体现人的智力成果。朱阁法官亦在接受采访时指出,此类案件的裁判关键在于查明人类使用AI模型的技术原理是否给人以创作空间,以及生成的内容是否体现了人类的独创性智力投入。

运用著作权法背后的法理,再回顾北京和苏州两案,就会发现两地法院实际上均遵循了上述判断标准,并根据原告使用AI创作方式、提供证据等区别,得到了不同的裁判结果。在“春风案”中,对于生成的摄影作品,原告李某某提交了详细的生图过程,其中包括通过网络教学习得如何使用AI软件、安装模型包、导入用户协议、输入较长且细节的提示词、模型参数修改、正反提示词的选取等,不仅保留了详尽的生成过程以及原告在其中付出的智力劳动记录,并且现场示范原告能够通过调整个别提示词从而得出不同的结果。而在“幻之翼案”中,原告丰某既没有提交生成图片过程的原始记录,也并未拿出其他证据证明其在创作案涉图片的过程中进行了个性化的审美判断,同时当庭承认利用AI文生图生成的图片结果不具有稳定性,即使输入同样的提示词也很难生成相同的图片。

四、结语

“春风案”和“幻之翼案”的司法判决表明,法院根据同一判断标准对不同个案的事实情况与证据情况做出细致地分析,为文生图著作权问题做出了进一步阐释及划分,为这一领域的创作者提供了有价值的参考。利用AI文生图的创作者,需要向AI工具提出足够具体、细节且充足的指令,通过这些指令表明创作者本身为作品提供了独创性表达,且将创作调试过程留痕,这样有利于后续主张文生图的著作权。

作者:郭春飞律师团队