《人民的非遗》主题音乐会奏响 多元“非遗”绽放老舍剧场

6月14日是2025年中国“文化和自然遗产日”。当晚,由北京市文联与中央民族歌舞团共同出品的《人民的非遗》主题音乐会在老舍剧场上演,该剧为“佳作有约”北京市文联精品剧目邀请展演剧目。

这场跨越时空的文化盛宴,以“人民的非遗,人民共享”为初心,汇聚中华各民族音乐精华,通过15个非遗相关节目,展现了中华文明五个突出特性——连续性、创新性、统一性、包容性与和平性,为观众带来了一场沉浸式的非遗艺术体验。

“非遗”瑰宝齐聚舞台,千年文脉立体呈现

古琴独奏《良宵引》

器乐合奏《鹿鸣》

音乐会以古琴独奏《良宵引》拉开帷幕,这首2003年入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产的古曲,以恬静悠扬的旋律传递“中正平和”的东方美学,瞬间将观众带入月夜轻风的雅境。随后,器乐合奏《鹿鸣》以清代传谱为基础,融合古琴、中阮、古筝等乐器,重现周代礼乐文明的庄重典雅,让千年礼仪之邦的气象扑面而来。

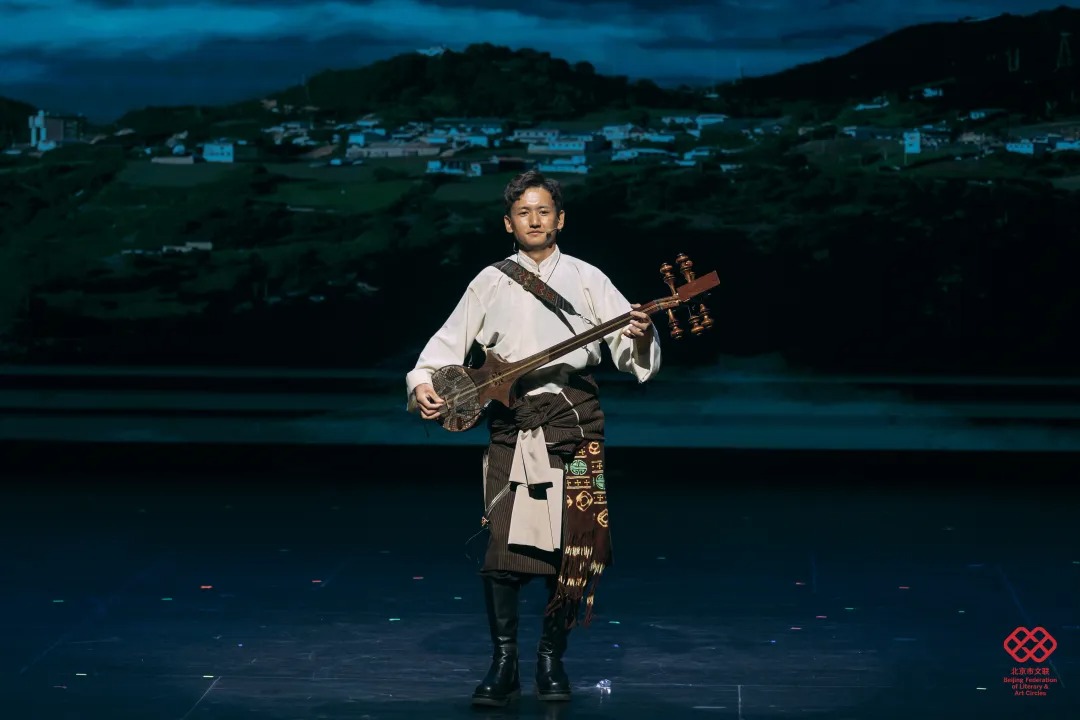

扎木聂弹唱《东拉热》《阿香罗罗》

四胡与马头琴《宴歌》

马头琴齐奏《奔腾》

说唱《新编玛纳斯》(柯尔克孜族史诗)

独弦琴独奏《海风阵阵》(京族民歌)

器乐重奏《相生相应》

演出亮点纷呈:藏族扎木聂弹唱《东拉热》《阿香罗罗》用辽阔的原野意象传递对生活的热爱;蒙古族马头琴齐奏《奔腾》配合呼麦与舞蹈,如万马踏云般展现草原儿女的豪迈;柯尔克孜族史诗《新编玛纳斯》以英雄叙事,诉说一个民族的精神史诗;京族独弦琴演奏的《海风阵阵》撷取南海潮音,勾勒出滨海族群的生活画卷。器乐重奏《相生相应》作为国家艺术基金2025年度资助项目,将8000年前的贾湖骨龠与塔吉克族鹰笛、藏族鹰骨笛、维吾尔族艾捷克等乐器融合,以音乐见证中华文明的传承与交融,成为全场最富历史纵深感的章节。

创新表达激活传统,美美与共诠释共同体意识

情景器乐合奏《川流云响》

羌笛独奏《羌·忆》

民族器乐重奏《声声不息》

音乐会不仅是对非遗的一次展示,更通过现代艺术手法实现创造性转化。如情景器乐合奏《川流云响》以木叶与马骨胡对话、玎琴与芦笙私语,模拟自然声响,构建天人合一的意境;羌笛独奏《羌?忆》将千年迁徙的沧桑融入笛音,让传统乐器焕发现代表达力;民族器乐重奏《声声不息》改编自《五十六个民族五十六朵花》,以多民族乐器和鸣,奏响“各美其美,美美与共”的时代强音,生动诠释了铸牢中华民族共同体意识的主题。

北京市文联党组书记、常务副主席马新明表示,音乐会构建了“政府主导、院团发力、民众参与”的传播体系,自2023年首演以来,不仅让观众聆听了贾湖骨笛的远古乐音,更通过各民族音乐对话,使文明互鉴可听可感。

中央民族歌舞团党委副书记、团长王成刚表示,音乐会打破传统非遗展演的“标本式”陈列模式,是对非遗保护“多元共生”理念的生动诠释,让观众在沉浸式艺术体验中触摸各民族文化的原生肌理。

以乐为桥连接世界,文化自信植根人心

乐舞《桔梗谣》(朝鲜族民谣)

马骨胡与天琴《刘三姐歌谣》(广西民歌)

男声独唱《三花嫂令》(回族花儿)

器乐合奏《欢乐歌》(江南丝竹)

朝鲜族《桔梗谣》的乐舞交织、壮族马骨胡与天琴演绎的《刘三姐歌谣》、回族“花儿”《三花嫂令》等节目,不仅展现了各民族文化的独特魅力,更通过音乐的无国界性,架起民族与世界沟通的桥梁。当江南丝竹《欢乐歌》的明快旋律响起时,市井烟火的温热与非遗的雅趣相得益彰,印证了“非遗生于民间、长于民间”的本质。

正如音乐会尾声传递的愿景,这既是一场艺术盛宴,又播撒了文化自信的种子。在琴音笛韵与鼓点舞影中,观众既能听见历史的低吟,也能看见文明的赓续。未来,北京市文联与中央民族歌舞团将继续以非遗为魂,用艺术之笔书写中华民族现代文明的新篇章,让“声声不息”的文明薪火在新时代持续闪耀。